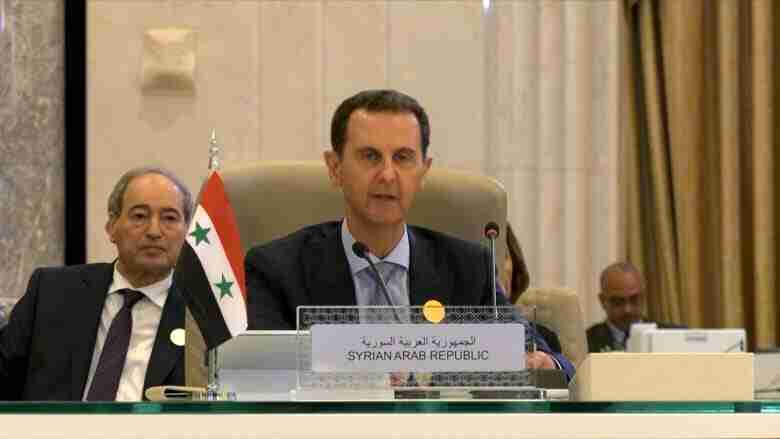

في كل محطّة من محطاته الخطابية، يترك رئيس النظام السوري، بشّار الأسد، جملة مفتاحية يمكن من خلالها العبور أكثر إلى كوامنه وفهم حقيقة مشروعه وارتكازاته. ذهب الأسد إلى القمّة العربية ولم يغيّر عادته في تقديم الدروس لمجالسيه والمستمعين إلى خطابه. هو بلا شك يجيد الاستعراض. ولكن في معرض استعراضه انطوى كلامه على مخاطر كثيرة، يحتاج المرء للتوقف عندها والتمّعن في مقاصدها، خصوصاً إذا ما تم الربط بين هذا الموقف ومواقف أخرى أطلقها الرجل سابقاً.

بين الأحضان

جملتان مفتاحيتان في خطاب الأسد. الأولى، والتي انتشرت بشكل سريع وتوسع انتشارها، هي التي تتعلّق بالتنقل بين الأحضان في مقابل الحفاظ على الانتماء، إذ قال “”إن عروبة سوريا هي عروبة الانتماء لا عروبة الأحضان، لأنه بوسع المرء أن يتنقل من حضن إلى آخر ولكنه يحافظ على انتمائه”. فبذلك ردّ الأسد على كل الذين تحدثوا عن عودة سوريا إلى الحضن العربي، وبرر تحالفه مع إيران محملاً العرب مسؤولية هذا التحالف ودفعه إلى تعميقه، مع تأكيده بأنه لا يريد انفكاكه. وهذا ما استكمله في الحديث عن ترك الأمور الداخلية للدول لشعوبها، ما يعني إسقاط ورفض كامل لمبدأ الخطوة مقابل خطوة أو البحث في حلّ سياسي.

ضد الليبرالية!

أما الجمّلة الثانية وذات الخطر الأبعد، فتتجلى في ما قاله حول ضرورة ترسيخ ثقافة مواجهة الليبرالية الحديثة، التي تستهدف الانتماءات الفطرية للإنسان وتجرده من أخلاقه وهويته. ومما قاله الأسد: “هي فرصة لترسيخ ثقافتنا في مواجهة الذوبان القادم مع الليبرالية الحديثة التي تستهدف الانتماءات الفطرية للإنسان وتجرده من أخلاقه وهويته، ولتعريف هويتنا العربية ببعدها الحضاري، وهي تتهم زوراً بالعرقية والشوفينية، بهدف جعلها في حالة صراع مع المكونات الطبيعية القومية والعرقية والدينية، فتموت وتموت معها مجتمعاتنا بصراعها مع ذاتها لا مع غيرها”. أخطر ما ينطوي عليه الكلام، هو مناقضة الحديث القائل: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”. ما أراد الأسد قوله بوضوح هو الوقوف في وجه الطبيعة، تحدّي مسار التاريخ والذي يعتبر نفسه أنه نجح بكسره، بعدما كسرَ شعبه وأعلن انتصاره. وهو لم يغفل ذلك عندما ارتكز على ما أسماه الانتماءات الفطرية للإنسان. وهذا كلام لم يكتف الأسد بتبنيه في مواجهة الشعب السوري، إنما بمواجهة العالم بأسره ومسار التاريخ، الذي لا بد من خنقه في حال كان اتجاهه نحو تكريس الحرية للفرد والمجتمع.

التطهير و”التوازن”

لم يتوقف عند حدود وصفه الاتهامات الموجهة للبعد الحضاري للهوية العربية بأنها تتهم زوراً بالعرقية والشوفينية. وهنا يقع الرجل في تناقض مع أفعاله، والتي يتذكرها العالم أجمع في شعار “الأسد أو نحرق البلد” و”لا إله إلا بشار”، والتي طبّقت عملياً في أفظع عمليات التهجير العرقي والمذهبي الذي شهدته سوريا. وهو الذي قال في محطات سابقة ما يزال يتردد صداه على مسامع العالم، وتجاوز حدود القول إلى الفعل، عندما أعلن عن استعادة سوريا “لتوازنها الطبيعي”. وهو التوازن المستمد من عمليات التهجير القسرية لملايين السوريين من انتماء طائفي معين. وهو الذي بفضل حربه رُسمت حدود مذهبية أو عرقية أو قومية في سوريا.

أما عبارة التنقل بين الأحضان، فكان الأسد قد كرّسها من قبل حين قال “إن سوريا لمن يدافع عنها، أياً كانت جنسيته”. وهو بذلك برر حرب التهجير، كما برر الاتهامات التي سيقت بحق النظام سابقاً بسبب حملات التجنيس، أو تكريس الوجود العسكري والاجتماعي للفصائل الخارجية والميليشيات غير السورية التي قاتلت إلى جانبه. فيما التناقض هنا يكمن في استدعاء فصائل من جنسيات أو قوميات مختلفة. وهذا ينطلق أصلاً من فكرة ليبرالية ترتكز على “الإنسان” أياً كان انتماؤه، بخلاف المقاصد التي رمى إليها الأسد، وبخلاف دعوته لرفض الذوبان مع الليبرالية الحديثة.

قتل الثورات

يختصر كلام الأسد في العمق، جوهر الانقسام في المنطقة، وبالعودة إلى صورته الأوسع، والأبعد من كل تفاصيل الصراع الجيوسياسي أو صراع المصالح بين الدول ومشاريعها، وبعيداً من النقاش المستجد حول انتهاء الأحادية القطبية والذهاب إلى عالم متعدد الأقطاب، تبقى الصورة الأعم لهذا الكلام، ترتكز على مسألة رفض كل ما له علاقة بالثورات، وهي التي تصفها أنظمة كثيرة في الشرق بأنها ثورات ملونة هدفها إسقاط الأنظمة والدول في سبيل دمقرطة العالم. ما قاله الأسد بوضوح أن العالم ينقسم إلى عالمين، العالم الغربي الذي يرتكز على الديمقراطية والليبرالية ويسعى إلى تعميمها عالمياً. والعالم الشرقي الذي يرفض ذلك ويسعى للدفاع عن حدوده وأنظمته، ولو اقتضى ذلك مواجهة الشعوب أو إغراقها في بحور من الدماء. فالتصدي للثورات الملونة ولمشروع دمقرطة العالم هو السبب نفسه الذي دفع فلاديمير بوتين إلى شن الحرب على أوكرانيا، وهو مرتكز أساسي أيضاً لدى الصين.

الخليج وبلاد الشام

وبعيداً، عن كل هذا النقاش النظري، والذي على ما يبدو أن العالم سيقيم لسنوات طويلة في صراعه، على قاعدة الإدعاء ببروز ثنائية قطبية أو عالم متعدد الأقطاب، وتقديم تصورات جديدة بالذهاب إلى حرب باردة بين العالمين. يبقى هناك أساس لا يمكن إغفاله بما يتعلق في هذه المنطقة، وإنطلاقاً من القمة العربية والتي شارك فيها الأسد كما شارك فيها لبنان. فاستدعى كلام الأسد تعليقاً، فيما الموقف اللبناني الباهت والمتكرر والفائم على الاستجداء ليس ذا قيمة للمتابعة. فيما الصورة التي لا بد من تقديمها بوضوح، تنطلق من قاعدة أساسية وهي زمن التقدم والتحديث في الخليج العربي، في مقابل زمن التدهور والرجعية في بلاد الشام. وهذه حقيقة لم يعد بالإمكان إغفالها، خصوصاً أنه طوال السنوات الماضية ارتكز عرب الشام مع مصر على تقديم خطابات خشبية ترتكز على مسألة تقدميتهم في مواجهة “الأنظمة الرجعية” وهم يقصدون دول الخليج. حالياً، أصبح لا بد من القول إن الآية انقلبت على قاعدة إطلاق دول الخليج لعصر الحداثة فيها، مقابل غرق عرب الشام في أزماتهم الاقتصادية والمالية والسياسية والعسكرية والعرقية والقومية والدينية.

وهذه الخلاصة، تقود إلى نتيجة واحدة، أن دول الخليج والتي تبحث عن الاستقرار وتصفير المشاكل، بهدف تعزيز مواقعها الاقتصادية وتوسيع هوامش استثماراتها، لجأت إلى هذه السياسة في سبيل تحقيق ذلك، وليس كما يتوهم البعض بأنها تصطف في صالح طرف على حساب الطرف الآخر، او في سبيل إحياء مشروع سياسي مشرقي، أو عربي، لإعادة تثبيت مرتكزات سياسية متوازنة في المنطقة. جلّ المشروع يرتكز على ضمان الاستقرار لتوسيع هامش الاستثمار، ما يعني ضمان أمن الداخل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وضمان الأمن القومي في المحيط، بالمعنى العسكري، من خلال وقف الحروب والمعارك، وليس في سبيل الدفاع عن الآخرين أو خوض معاركهم.